在材料实验室里,有一对 “神仙搭档” 总在默契配合:一个给样品 “穿金衣”,一个帮人类 “看微观”。它们就是喷金仪和电子显微镜(简称 “电镜”)。这两位看似不搭界的仪器,实则是材料分析领域的黄金组合,少了谁都可能让微观观测 “翻车”。今天就来揭秘它们的合作日常,看看这对搭档如何解锁材料的隐藏秘密。

一、先搞懂:这对搭档为啥必须绑定?

答案很简单:电镜 “认” 导电样品,而喷金仪专帮样品 “变” 导电。

电镜靠发射高能电子束扫描样品成像。但塑料、陶瓷等常见材料不导电,电子束照射会引发 “荷电效应”—— 多余电荷堆积,导致微观图像扭曲模糊,如同镜头蒙雾。

喷金仪通过真空溅射技术,在样品表面镀上 5-50 纳米厚的金膜。它在密闭真空腔室中,利用高压电离气体,轰击金靶材,使金原子均匀沉积,形成导电层。这层 “金衣” 既能保护样品结构,又能快速导走电荷。

数据显示,约 37% 的电镜成像故障源于导电处理不当,规范喷金后,图像分辨率可提升数倍,纳米级结构清晰可见。因此,电镜观测前给非导电样品喷金,已成为实验室的标准流程。

二、喷金仪:不止 “穿金衣”,更是样品的 “保护神”

别以为喷金仪只有 “导电” 这一个本事,它给样品穿的 “金衣” 其实是多功能防护甲,至少藏着三大绝技:

1. 防损伤:给敏感样品 “挡伤害”

电子束能量很高,有些娇贵的样品比如生物细胞、聚合物材料,被照射后容易因高温变形甚至碳化。喷金形成的金属膜能像隔热层一样分散热量,减少电子束对样品的热损伤,还能直接阻挡电子束的过度穿透,相当于给样品加了一层 “防护罩”。比如某实验室观测钙钛矿材料时,未喷金的样品因局部电荷积累发生结构相变,而喷金后就能保持原有结构稳定。

2. 提画质:让微观细节 “更清晰”

金的导电性强,能增强电子与样品的作用,让电镜接收到的信号更强烈,就像给手机信号加了放大器。对比实验很明显:没喷金的样品成像噪点多、细节模糊,喷金后不仅噪点消失,连材料表面的裂纹、孔洞等细微结构都能清晰显现。在航空发动机叶片检测中,喷金后的样品甚至能看清 20 纳米级的裂纹扩展路径,这是未喷金样品完全做不到的。

3. 适配性:根据样品 “换装备”

喷金仪可不是只会用金靶材的 “专才”,它还能根据样品特性灵活换 “弹药”。比如观测纳米材料时,用铬靶材能形成更薄的连续镀层,搭配分子泵提高真空度,就能满足更高的分辨率需求;研究石墨烯复合材料时,改用铂 - 钯合金镀层,能避免层间屏蔽效应,让界面结构更清晰。这种灵活适配性,让它能应对从陶瓷到生物样品的各种观测需求。

三、电镜:有了 “金衣加持”,解锁多领域检测密码

如果说喷金仪是 “前期辅助”,那电镜就是 “核心输出”。在喷金仪的配合下,电镜能深入材料内部,揭开各行各业的关键秘密。

1. 新能源:揪出电池失效的 “元凶”

新能源电池的寿命和安全性,藏在电极材料的微观变化里。用喷金仪处理固态电解质样品后,电镜能清晰看到锂枝晶的分布情况。某电池企业曾因喷金厚度不均误判锂枝晶位置,后来采用精准喷金技术,不仅纠正了错误,还优化了电极设计,大幅提升了电池循环寿命。

2. 半导体:排查芯片的 “纳米级缺陷”

芯片制造中,哪怕 0.8 纳米的氧化层空洞都可能导致芯片失效。喷金后的晶圆样品在电镜下 “无所遁形”,工程师通过 10kV 低电压扫描,能精准识别这类微小缺陷,比常规方案的检测精度提升 3 倍。没有喷金仪的导电加持,这种纳米级的缺陷根本无从察觉。

3. 生物医学:看清生命的 “微观结构”

生物样品比如血管内皮细胞,脱水干燥后导电性极差且易受损。喷金仪用低功率模式给样品镀上薄金膜,电镜就能在保护样品的前提下,实现细胞膜的三维重构,误差能控制在 50 纳米以内,为疾病研究提供精准的微观依据。

4. 材料研发:验证新材料的 “性能密码”

研发石墨烯复合材料时,科学家最关心石墨烯与聚合物的界面结合情况。但石墨烯导电性较弱,直接观测效果差。喷金后,电镜能清晰呈现二者的界面状态,帮助研究者判断材料的力学性能和导电性能,加速新材料的研发进程。

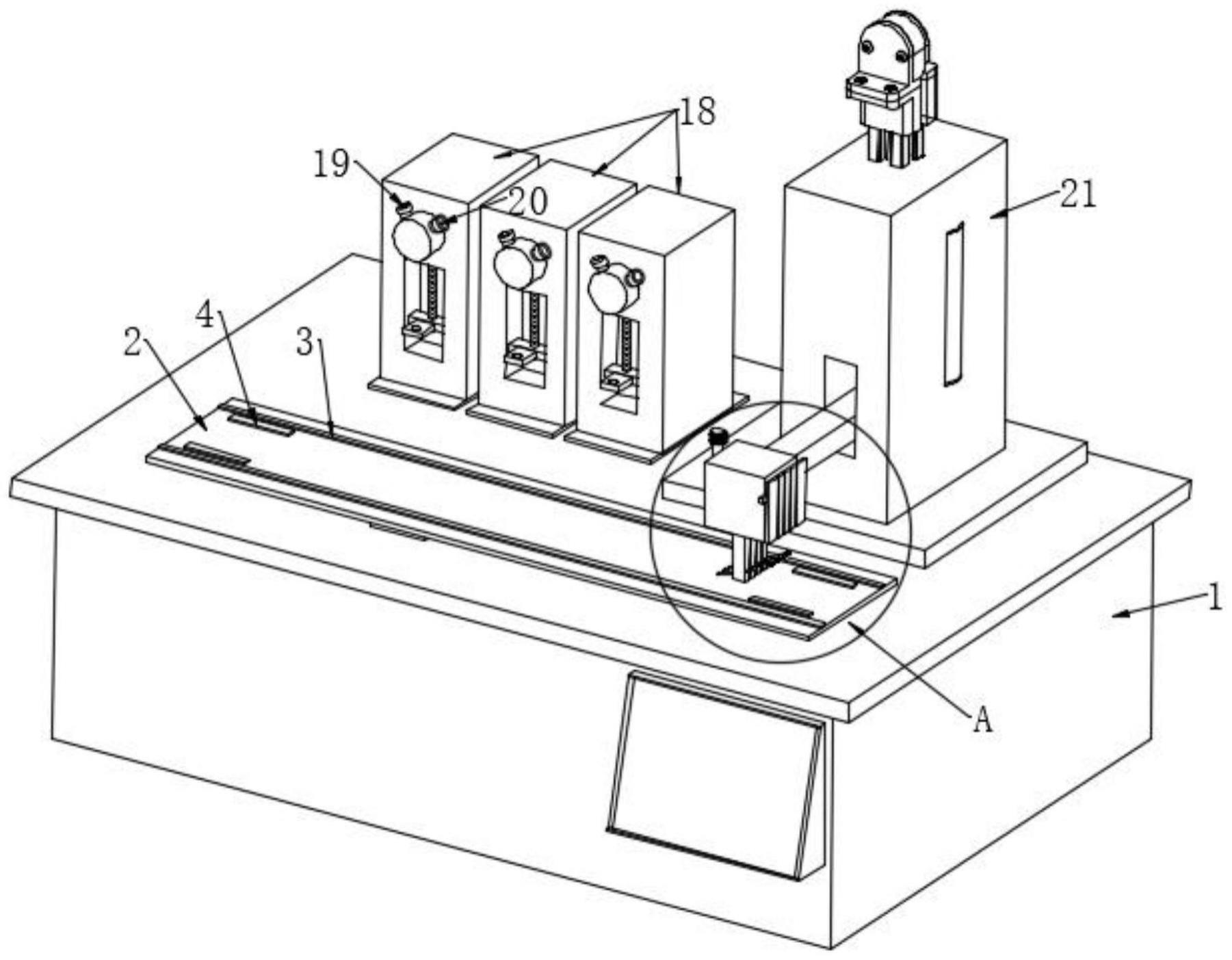

![]()

四、尾声:技术升级,这对搭档越来越 “聪明”

如今这对搭档还在不断进化。喷金仪已经有了 “智能调节” 功能,能通过监测样品阻抗自动调整溅射功率,让镀层厚度公差控制在 ±1.5 纳米以内,完全符合国际标准;电镜则能配合不同的喷金靶材,实现从宏观到纳米级的跨尺度观测。

下次再看到电镜拍出的精美微观图像 —— 无论是电池电极的复杂结构,还是生物细胞的精细形态,别忘了背后都有喷金仪的功劳。这对一个 “穿衣” 一个 “视物” 的搭档,正用科技的力量,让我们看得更细、探得更深,不断解锁材料世界的无限可能。

客服1

客服1