在高等教育与科研领域,先进实验设备的引入往往能够激发科研创新的火花,推动学科前沿的探索。近日,华南理工大学(以下简称 “华工”)实验室迎来了一位重要的科研伙伴 —— 微仪真空技术有限公司(以下简称 “微仪真空”),该公司提供的小型磁控溅射镀膜仪(VI-900 型) ,以 “小而精” 的技术优势,精准匹配高校实验室多场景研究需求,为华工材料科学与工程学科在钙钛矿太阳能电池、柔性透明导电薄膜等前沿方向的科研突破提供关键支撑。

一、科研场景痛点:从实验需求看设备适配难题

华工实验室在两大核心科研场景中,面临传统设备难以突破的瓶颈:

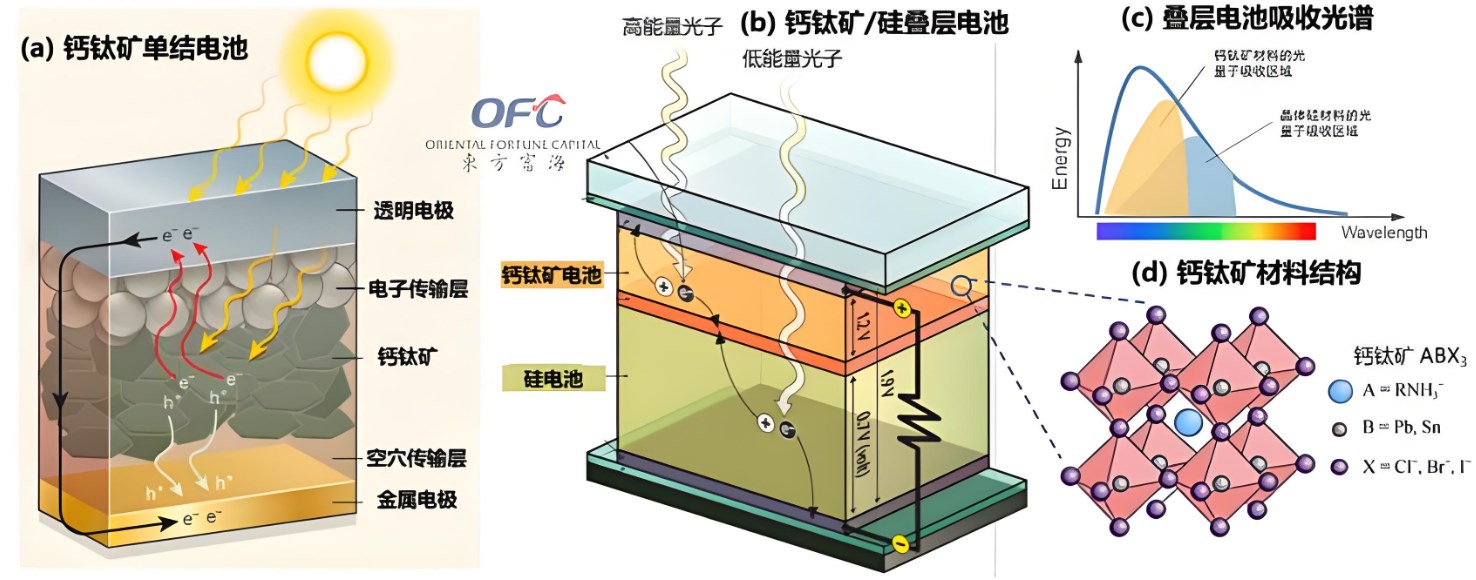

(一)钙钛矿太阳能电池电极镀膜场景

钙钛矿电池对电极层的 “低电阻、高透光、强附着力” 要求严苛,实验室此前使用传统设备时,存在三大问题:一是电极常用的 ITO(氧化铟锡)薄膜需在 300℃左右沉积以保证结晶度,但传统设备温控精度 ±5℃,易导致薄膜电阻率波动超 10%;二是电池基底为柔性 PET 材料,高温易变形,需在 120℃以下完成镀膜,传统设备 “高温镀膜” 与 “基底保护” 难以兼顾;三是实验需对比不同 ITO 厚度(100-300nm)对电池效率的影响,每组样品需单独镀膜,传统设备单次仅能处理 1 组,15 组实验需耗时 7 天,严重拖慢研究进度。

(二)柔性透明导电薄膜制备场景

该场景需在柔性 PI(聚酰亚胺)薄膜上依次沉积 “银纳米线 - 氧化锌” 双层结构,传统设备存在两大痛点:一是双层镀膜需更换银靶与氧化锌靶,传统设备拆解真空腔更换靶材需 2.5 小时,且真空环境破坏后重新抽真空需 1 小时,单次双层镀膜周期超 4 小时;二是 PI 薄膜尺寸多为 5×5mm 小样品,传统设备样品台仅能放置 2 组,而实验需同时制备 8 组不同银层厚度的样品以做平行对比,设备利用率极低。

此外,实验室空间仅 30㎡,需同时容纳 3 台实验设备,传统大型镀膜仪占地 5.2㎡,且需外接直径 10cm 的真空管路,难以融入现有布局;同时,该设备需兼顾本科生《材料制备技术》课程实验,传统设备操作界面含 20 余个专业参数,学生需 2 天培训才能上手,教学效率低下。

二、设备技术优势:场景化解决科研与教学需求

微仪真空VI-900 型设备针对上述场景痛点,以四大核心优势实现精准突破:

1. 宽工艺适配性:覆盖多场景镀膜需求

设备支持直流溅射(金属靶)、射频溅射(绝缘靶)、反应溅射(化合物靶) 三种模式,完美匹配不同场景:在钙钛矿电极镀膜中,通过射频溅射模式沉积 ITO 靶材,结合高精度 PID 温控系统(室温 - 300℃,精度 ±1℃),可根据基底特性灵活调整温度 —— 对柔性 PET 基底采用 110℃低温沉积,避免基底变形;对刚性玻璃基底采用 280℃高温沉积,提升 ITO 薄膜结晶度,使电阻率稳定控制在 8×10⁻⁴Ω・cm 以下。在柔性透明导电薄膜制备中,通过直流溅射模式沉积银靶,再切换反应溅射模式(通入氧气)沉积氧化锌靶,无需更换设备即可完成双层结构制备。

2. 高效样品处理:匹配多组平行实验需求

设备采用 **“4 组独立靶位 + 多层转盘样品台” 设计 **:4 组靶位可同时加载不同材质靶材(如银靶、氧化锌靶、ITO 靶),靶材更换采用 “快速插拔式” 结构,无需拆解真空腔,更换时间从传统 2.5 小时缩短至 15 分钟;多层转盘样品台单次可放置 12 组小尺寸样品(最大兼容 50×50mm),结合 360° 自动旋转功能,确保每组样品镀膜厚度偏差小于 ±3%。在钙钛矿电极实验中,15 组不同厚度的 ITO 样品仅需 3 小时完成镀膜,较传统设备效率提升 14 倍;在柔性透明导电薄膜实验中,8 组平行样品可一次性制备,实验周期从传统 32 小时压缩至 6 小时。

3. 紧凑智能设计:适配实验室空间与教学需求

• 空间适配:设备整体尺寸 80×60×120cm,占地面积仅 0.48㎡,相当于 1 张实验台大小,可直接嵌入实验室现有布局,且无需外接复杂管路,通电后 30 分钟内即可达到实验所需真空度(极限真空 5×10⁻⁵Pa),安装成本较传统设备降低 60%。

• 教学适配:配备 10.1 英寸可视化触控屏,内置20 组场景化工艺程序(含 “钙钛矿电极镀膜”“柔性透明导电膜制备” 等预设程序),学生仅需选择对应程序、输入样品编号,即可启动实验,30 分钟培训即可独立操作。同时设有 “教学模式”,可隐藏靶压、溅射功率等高级参数,仅保留 “启动 / 停止”“温度设置” 等基础操作,学生操作失误率从传统 35% 降至 5% 以下,已支持 200 余名本科生完成实验教学,实现 “科研设备教学化” 应用。

4. 精准过程控制:保障实验数据可靠性

设备搭载数字式真空计 + 自动充气流量控制系统,实时显示真空度(范围 1×10⁻⁴-1×10⁵Pa),并自动调节氩气(或反应气体)流量,使镀膜过程压力稳定性控制在 ±0.1Pa 以内,避免因压力波动导致薄膜成分不均。同时配备双通道石英晶体膜厚监测仪,可实时反馈镀膜厚度,最小控制精度 0.1nm,在钙钛矿电极镀膜中,可精准控制 ITO 厚度在 100-300nm 区间内的任意值,满足不同实验变量需求;数据还可通过手机 APP 实时查看与导出,方便科研人员追溯实验过程,提升数据可信度。

三、合作成果:科研与教学双向赋能

自设备投入使用 6 个月以来,华工实验室已取得显著成果:

• 科研突破:在钙钛矿太阳能电池研究中,团队利用设备快速筛选出最优 ITO 电极厚度(220nm),使电池转换效率提升至 23.5%,相关成果已发表于《Solar Energy Materials & Solar Cells》;在柔性透明导电薄膜研究中,成功制备出透光率 89%、方阻 15Ω/sq 的复合薄膜,为柔性传感器研发奠定基础。

• 教学提升:将设备融入《材料制备技术》《先进薄膜技术》等课程,开发 “从设备操作到样品表征” 的完整实验模块,学生不仅掌握磁控溅射原理,还能独立完成样品制备与性能测试,课程满意度从 82% 提升至 96%。

此次微仪真空与华南理工大学的合作,是 “企业技术创新” 与 “高校科研需求” 深度融合的典范。未来,微仪真空将继续围绕高校科研场景,迭代设备功能,如开发 “低温等离子体辅助溅射” 模块,进一步拓展在有机电子、量子点材料等领域的应用,助力高校科研团队加速突破技术瓶颈,推动科研成果从实验室走向产业。

客服1

客服1