在当代薄膜技术中,想做出高质量膜层,选对溅射靶材是关键 —— 靶材的物理化学特性,就像 “原材料的基因”,直接影响膜层的附着牢不牢、厚度匀不匀、成分纯不纯。无论是电子器件的导电膜,还是光学元件的增透膜,选错靶材可能导致膜层开裂、性能不达标,甚至整个制程返工。今天,微仪真空小编就带大家梳理溅射靶材的常见类型、核心性能,以及它们对膜层质量的具体影响,帮你选对 “适合的靶材”。

一、先搞懂:主流溅射靶材分哪几类?各有什么特点?

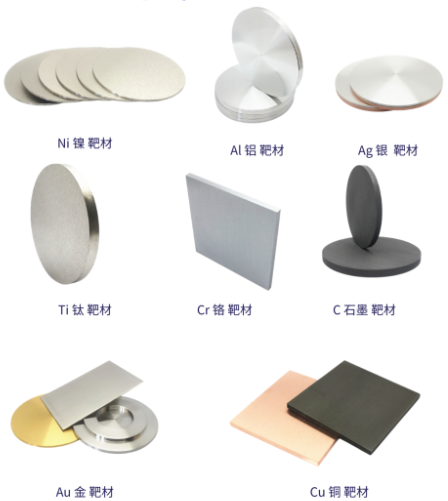

根据材质与用途不同,溅射靶材主要分为金属靶、陶瓷靶、合金靶三大类,每类靶材的特性差异显著,适配不同膜层需求:

1. 金属靶材:高导电、易沉积,适配导电与电极膜

金属靶材是最常用的类型,以纯金属为原料(如铜、铝、钛、钽),核心优势是 “导电性能好、溅射效率高”,适合制备导电膜、电极膜:

• 铜靶:纯度多为 99.999%-99.9999%(5N-6N),导电性极佳(电阻率 1.7×10⁻⁸Ω・m),沉积的铜膜适合芯片互连层,能减少信号延迟;但铜原子易扩散,需搭配阻挡层靶材使用;

• 铝靶:纯度 99.99% 以上(4N),成本低于铜靶,沉积的铝膜附着力强,适合成熟制程芯片电极、LED 散热膜;但铝电阻较高,不适合先进制程;

• 钛靶 / 钽靶:纯度 5N 以上,耐高温、抗腐蚀,沉积的薄膜致密性好,常用作阻挡层(防止铜扩散)、黏结层(提升膜层与基材附着力),比如钛膜能让后续铜膜的附着力从 3B 级提升至 5B 级。

2. 陶瓷靶材:高硬度、耐候性强,适配绝缘与功能膜

陶瓷靶材以金属氧化物、氮化物等化合物为原料(如 ITO、SiO₂、TiO₂、Si₃N₄),特点是 “绝缘性好、光学性能优、耐候性强”,适合制备绝缘膜、光学膜、功能膜:

• ITO 靶(氧化铟锡):由 In₂O₃与 SnO₂按比例混合制成,透光率>90%、方块电阻<10Ω/□,是显示面板透明导电膜的核心靶材,柔性屏、触摸屏都离不开它;

• SiO₂靶:纯度 99.999% 以上,沉积的氧化硅膜绝缘性好(介电常数≈3.9)、透光率高,适合光学增透膜、芯片绝缘层;

• TiO₂靶:高折射率(≈2.5),沉积的氧化钛膜耐紫外、硬度高,常用作光学滤光膜、光伏电池防反射膜。

3. 合金靶材:性能互补,适配复杂功能需求

合金靶材由两种或多种金属混合制成(如铜镍合金、铝硅合金、银钯合金),能结合不同金属的优势,满足 “多功能复合” 需求:

• 铜镍合金靶:结合铜的高导电与镍的高耐蚀,沉积的薄膜适合电子连接器镀层,既保证导电稳定,又能抵御环境腐蚀;

• 铝硅合金靶:在铝中加入硅,提升膜层硬度与耐高温性,适合汽车电子的高温环境电极;

• 银钯合金靶:银的高导电与钯的高稳定结合,沉积的薄膜适合柔性电子电极,可承受 10 万次弯折,电阻变化<5%。

二、关键性能:靶材的这 3 个特性,直接影响膜层质量

选靶材不能只看类型,还要关注核心性能 —— 纯度、密度、微观均匀性,这三个指标直接决定膜层的附着性、均匀性、纯度,是膜层质量的 “命脉”:

1. 纯度:影响膜层 “纯净度”,杂质多则性能差

靶材纯度指金属或化合物中杂质(如氧、碳、金属杂质)的含量,纯度越高,膜层杂质越少,性能越稳定:

• 半导体芯片用铜靶,纯度需 5N-6N(杂质<1ppm),若纯度不足(如含 0.5ppm 以上铁杂质),杂质会在铜膜中形成 “缺陷中心”,导致芯片漏电率上升 50%,良率骤降;

• 光学膜用 SiO₂靶,纯度需 5N 以上,若含碳杂质,会让膜层透光率从 98% 降至 92% 以下,影响镜头成像质量;

• 反例:某厂商用 4N 铝靶制备 LED 电极,因含微量钠杂质,电极在高温下出现 “热失效”,LED 寿命从 5 万小时缩短至 2 万小时。

2. 密度:影响膜层 “附着性” 与 “致密度”,密度低则易脱落

靶材密度指靶材的实际密度与理论密度的比值(通常用百分比表示),密度越高,靶材内部孔隙越少,溅射时膜层致密度与附着力越强:

• ITO 靶密度需≥95%,若密度低(如 90% 以下),内部孔隙会导致溅射时 “喷溅”(颗粒脱落),膜层出现针孔,附着力从 5B 级降至 3B 级,划格测试时易成片脱落;

• 金属靶(如铜靶)密度需≥98%,低密度靶材溅射的膜层疏松,易吸附水汽,导致导电性能下降(电阻率升高 20% 以上);

• 某光伏企业测试显示:用 96% 密度 ITO 靶制备 TCO 膜,膜层致密度比 93% 密度靶材高 15%,光伏电池发电效率提升 0.3 个百分点。

3. 微观均匀性:影响膜层 “均匀性”,晶粒不均则厚度差大

微观均匀性指靶材内部晶粒的大小、分布是否均匀,均匀性越好,溅射时原子逸出速率越稳定,膜层厚度与成分越均匀:

• 显示面板用钼靶,要求晶粒尺寸偏差<10%,若晶粒不均(部分晶粒>20μm,部分<5μm),溅射时会出现 “局部侵蚀快、局部侵蚀慢”,膜层厚度偏差从 ±1% 扩大至 ±5%,导致屏幕亮度不均;

• 合金靶材的成分均匀性也很关键,如铜镍合金靶,若成分偏差>2%,沉积的薄膜会出现 “局部导电差、局部耐蚀弱”,无法满足电子连接器需求;

• 某传感器厂商用晶粒不均的氧化锡靶,制备的气敏膜对甲醛的响应偏差达 15%,而用均匀靶材时偏差仅 3%,检测精度大幅提升。

三、怎么选?结合膜层需求匹配靶材,避开常见误区

选靶材的核心逻辑是 “膜层需求决定靶材类型与性能”,不同场景的侧重点不同,同时要避开 “只看价格、忽视适配性” 的误区:

1. 导电 / 电极膜:优先选高纯度、高密度金属靶

• 芯片互连层:选 6N 级铜靶(密度≥98%)+5N 级钽靶(阻挡层),确保低电阻、防扩散;

• 成熟制程电极:选 4N-5N 铝靶(密度≥97%),成本低、附着力强;

• 柔性电极:选银钯合金靶(银含量 90%-95%),兼顾导电与弯折稳定性。

2. 绝缘 / 光学膜:优先选高纯度、高均匀性陶瓷靶

• 透明导电膜(显示面板):选 ITO 靶(In₂O₃:SnO₂=9:1,密度≥95%),保证透光与导电;

• 增透膜(镜头):选 SiO₂靶(5N 级,密度≥98%)+TiO₂靶(5N 级,密度≥96%),控制折射率匹配;

• 绝缘层(芯片):选 Si₃N₄靶(5N 级,密度≥97%),耐击穿、防漏电。

3. 复杂功能膜:优先选成分均匀的合金靶或复合靶

• 耐蚀导电膜(汽车电子):选铜镍合金靶(铜 70%-80%、镍 20%-30%),成分偏差<1%;

• 高温电极(工业设备):选铝硅合金靶(铝 95%-98%、硅 2%-5%),提升耐高温性;

• 气敏膜(传感器):选氧化锡 - 氧化锌复合靶(氧化锡 80%-90%),优化气敏响应。

4. 避开常见误区

• 误区 1:“纯度越高越好”—— 普通装饰膜用 5N 靶材没必要,4N 级已足够,过度追求高纯度会增加成本;

• 误区 2:“只看价格不看密度”—— 低密度靶材虽便宜,但膜层易出问题,反而增加返工成本;

• 误区 3:“忽视微观均匀性”—— 尤其是大尺寸膜层(如光伏玻璃),均匀性差会导致膜层性能波动,影响产品一致性。

四、实战案例:选对靶材,膜层质量显著提升

某电子厂商制备传感器电极时,初期用 4N 级低密度铝靶(密度 92%),出现电极附着力差(3B 级)、厚度偏差 ±4% 的问题,传感器良率仅 80%。优化方案:

1. 靶材升级为 5N 级高密度铝靶(密度 98%),减少孔隙与杂质;

2. 搭配 5N 级钛靶做黏结层(厚度 5nm),提升铝膜与陶瓷基材的附着力;

3. 控制靶材晶粒尺寸偏差<8%,确保溅射均匀。

优化后,电极附着力提升至 5B 级,厚度偏差缩小至 ±1%,传感器良率提升至 95%,且长期使用中无腐蚀、无脱落,稳定性显著改善。

客服1

客服1