磁控溅射技术作为物理气相沉积(PVD)的核心技术之一,凭借其膜层质量优异、材料适应性广、工业化量产能力强等特点,已成为材料表面改性与功能薄膜制备的关键手段。从实验室基础研究到大规模工业应用,其技术体系不断完善,应用场景持续拓展。以下从基础原理、核心技术要素、设备组成及实践应用四方面展开系统解析:

一、基础原理:磁场与等离子体的协同作用

磁控溅射的核心是利用磁场约束电子运动,强化等离子体与靶材的能量交换,实现高效薄膜沉积。其基本过程可分为四个关键阶段:

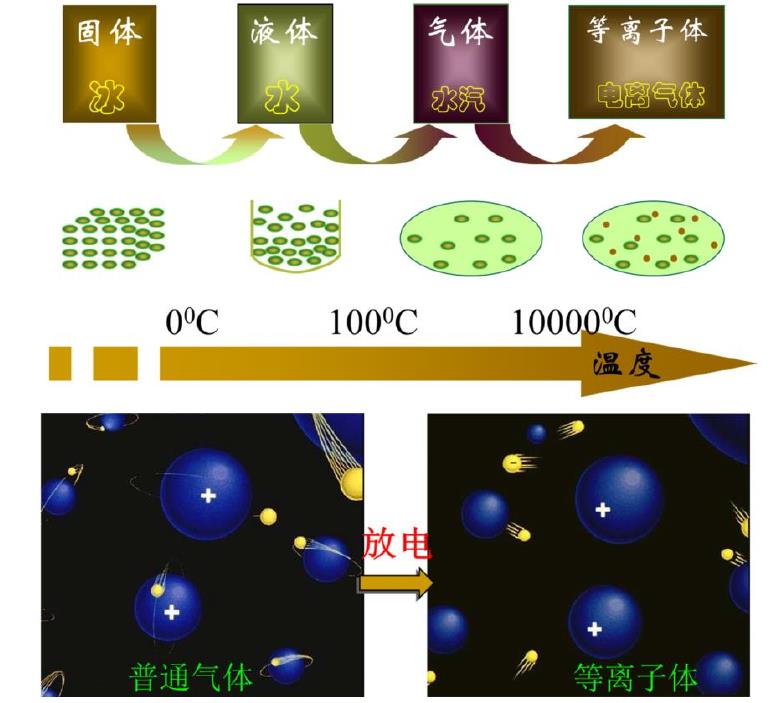

1. 等离子体产生

在真空腔体中通入惰性气体(通常为 Ar),通过直流、射频或中频电源施加电场,使 Ar 原子电离为带正电的 Ar⁺离子和自由电子,形成等离子体。电场强度决定了离子能量(一般为 50-500 eV),直接影响靶材溅射效率。

2. 电子约束与等离子体增强

靶材背面的永磁体或电磁线圈产生与电场正交的磁场,电子在洛伦兹力作用下做螺旋运动,大幅延长其在等离子体中的运动路径,增加与 Ar 原子的碰撞概率,使等离子体密度提升 10-100 倍(相比传统二极溅射),显著提高溅射速率。

3. 靶材溅射

带正电的 Ar⁺离子在电场加速下高速轰击靶材表面,通过动量传递使靶材原子脱离晶格束缚(溅射效应)。溅射产额(单位离子轰击下逸出的靶材原子数)与离子能量、靶材材料特性相关,例如金属靶的溅射产额通常高于陶瓷靶。

4. 膜层沉积

逸出的靶材原子在真空环境中无碰撞迁移至基片表面,经扩散、吸附、凝结形成薄膜。由于溅射原子具有较高动能(1-10 eV),沉积的膜层致密度可达 95% 以上,附着力显著优于蒸发镀膜(通常 > 50 N/cm,划格法测试)。

二、核心技术要素:决定膜层质量的关键参数

磁控溅射的膜层性能(如成分、厚度、均匀性、致密度)由一系列关键参数协同控制,需根据应用场景精准调控:

1. 真空度

通常控制在 10⁻³-10⁻⁵ Pa(工业级)或 10⁻⁵-10⁻⁷ Pa(高精度场景)。真空度过低会导致残余气体(O₂、H₂O)与靶材原子反应形成杂质;过高则会降低等离子体密度,影响溅射速率。

2. 溅射功率与电压

功率决定等离子体密度和离子能量:功率过低(<100 W)导致沉积速率慢(<0.1 nm/s);过高(>10 kW)会使靶材过热,引发晶粒粗大或靶材熔化。电压通常与靶材类型匹配(金属靶用直流 300-800 V,绝缘靶用射频 13.56 MHz)。

3. 气体比例(反应溅射)

制备化合物膜(如 TiO₂、TiN)时,需通入反应气体(O₂、N₂),其与 Ar 的比例直接影响膜层化学计量。例如,溅射 TiN 时 N₂/Ar 比例过低会导致膜层富 Ti(硬度下降),过高则易形成疏松粉末。

4. 靶基距与基片温度

靶基距(靶材与基片的距离)通常为 5-15 cm:过近易导致膜层颗粒污染,过远则沉积速率下降。基片温度(50-300℃)影响原子扩散能力,温度适中可减少膜层孔隙,但过高会导致重结晶。

5. 基片偏压

施加负偏压(50-300 V)可吸引正离子轰击基片,清洁表面污染物并增强原子扩散,提高膜层致密度和附着力,但偏压过高会导致晶格缺陷增加。

三、镀膜设备组成:多系统协同的精密集成

磁控溅射设备是多系统协同工作的精密装置,核心组件包括真空系统、靶材系统、电源系统、控制系统及辅助模块:

1. 真空系统

◦ 真空腔体:材质为 304 不锈钢(工业级)或电解抛光不锈钢(半导体级),确保低漏气率(≤1×10⁻⁹ Pa・m³/s)。

◦ 抽气机组:由机械泵(粗抽)、罗茨泵(中抽)、分子泵或低温泵(高真空)组成,抽气速率根据腔体体积设计(如 500-2000 L/s)。

◦ 真空测量:采用电离规(高真空)和 Pirani 规(低真空),实时监测真空度(精度 ±1%)。

1. 靶材系统

◦ 靶材:根据材料选择(金属靶如 Al、Cu;陶瓷靶如 Al₂O₃、SiO₂;合金靶如 Ni-Cr),形状有平面靶(利用率 50-60%)和旋转靶(利用率 80-90%)。

◦ 磁场系统:永磁体(静态磁场)或电磁线圈(动态可调磁场),磁场强度 0.05-0.1 T,确保电子约束效果。

◦ 冷却系统:水冷或风冷,针对高功率靶(>5 kW)需流量 3-5 L/min 的水冷系统,避免靶材过热。

1. 电源与气体控制系统

◦ 电源:直流电源(导电靶)、射频电源(绝缘靶)、中频电源(高阻抗靶),输出功率稳定性 ±0.1%。

◦ 气体控制:质量流量计(精度 ±0.5% FS)控制 Ar 及反应气体流量,支持多通道混配(如 O₂/Ar、N₂/Ar)。

1. 控制系统

◦ 工业 PLC 或 PC-based 系统,支持工艺参数(功率、气压、时间)编程与存储(≥100 组配方),可集成在线监测(膜厚仪、光谱仪)实现闭环控制。

1. 辅助模块

◦ 基片架:可旋转(转速 5-20 rpm)或平移,确保膜厚均匀性;

◦ 离子源:用于基片预处理(清洁表面),增强膜层附着力;

◦ 气闸室:用于基片装卸,避免腔体真空破坏(量产设备必备)。

四、实践应用:从工业制造到高端科技

磁控溅射技术的应用已渗透到电子、光学、能源、航空航天等多个领域,其核心价值在于赋予材料新的功能特性:

1. 电子信息领域

◦ 半导体芯片:制备 Cu/Al 布线层(膜厚 0.1-1 μm,电阻率≤2 μΩ・cm)、栅极氧化层(如 HfO₂),要求台阶覆盖率≥90%,日本 ULVAC 的 Φ300 mm 晶圆溅射设备可满足 7 nm 制程需求。

◦ 显示面板:溅射 ITO 透明导电膜(方块电阻≤10 Ω/□,透过率≥85%),卷对卷设备(幅宽 1.8 m)支持 OLED 柔性屏量产,产能达 1500 片 /h。

1. 光学与能源领域

◦ 光学薄膜:激光镜片的增透膜(SiO₂/TiO₂交替层,反射率 <0.1%)、高反射膜(Au/Ag 镀层,反射率> 99.9%),膜厚精度 ±0.5 nm,耐激光损伤阈值≥10 J/cm²。

◦ 光伏电池:溅射 TCO(透明导电氧化物)膜和吸收层(CIGS),提升光吸收效率,组件转换效率达 22% 以上,设备可处理 1.6 m×2.4 m 光伏玻璃。

1. 工业与防护领域

◦ 硬质涂层:刀具、模具表面溅射 TiN(硬度 20-30 GPa)、CrN 涂层,使用寿命延长 3-5 倍;汽车活塞环的类金刚石(DLC)涂层,摩擦系数降至 0.1 以下。

◦ 高温防护:航空发动机叶片的 ZrO₂陶瓷涂层(耐高温 1200℃)、航天器表面的抗辐射涂层(Al₂O₃+Si₃N₄),提升极端环境下的稳定性。

1. 新兴应用

◦ 柔性电子:PI 薄膜上溅射 Cu 纳米线(线宽 < 50 nm),用于可穿戴设备传感器;

◦ 氢能领域:质子交换膜燃料电池的 Pt/C 催化剂层(膜厚 1-5 μm),提高催化活性与耐久性。

五、技术发展趋势

磁控溅射技术正朝着更高精度、更高效率、更低成本方向发展:

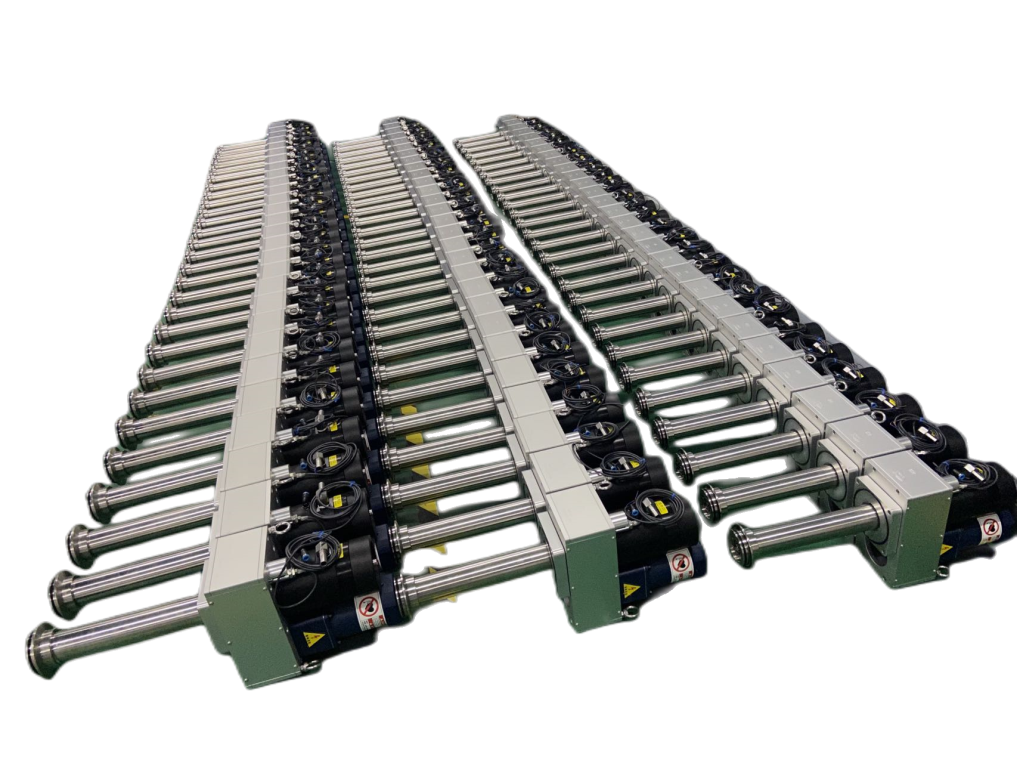

• 多靶协同溅射(如 12 靶阵列)实现纳米级多层膜制备;

• 等离子体增强技术(如 ECR、ICP)将沉积速率提升 2-3 倍;

• AI 算法集成(基于大数据的工艺优化)使膜层合格率达 99% 以上;

• 绿色镀膜技术(低功耗电源、靶材回收利用)降低环境影响。

从实验室的基础参数研究到工业化量产的精密控制,磁控溅射技术始终以 “性能 - 效率 - 成本” 的平衡为核心,持续推动材料表面工程的创新与应用突破。

客服1

客服1